VOLCANOLOGIE ET VOLCANISME

Plus de 200 fois au cours des temps historiques, on a vu des volcans entrer en éruption, provoquant la panique et causant de nombreuses pertes en vie humaines. Cependant peu d’écrits sont arrivés jusqu’à nous : une légende égyptienne rapportée par Platon qui relatait la destruction de l’Atlantide qui serait située sur l’ile de Théra (Santorin) et dont les terribles vestiges de destruction se retrouvent sur les côtes de la Crête. Il existe également la lettre de Pline Le Jeune écrite à Tacite relatant l’éruption du Vésuve et la mort de son oncle en l’an 79.

Cependant aucun texte n’apportait d’explication valable sur le fonctionnement de ces montagnes qui crachent le feu et la roche fondue. Il faudra attendre le XVIIIème siècle pour que les savants s’intéressent aux roches volcaniques et aux volcans. Cependant leurs progrès furent laborieux et ce n’est qu’au début du XXème siècle que la volcanologie se plaça au niveau de la vraie science.

Toute science a son histoire. Nous vous proposons, ici, de découvrir l’histoire de la volcanologie, de découvrir les caractéristiques des roches volcaniques, qui ont un rôle important dans le dynamisme des éruptions et enfin de d’étudier les différents types de dynamismes présentés les volcans terrestres.

La volcanologie est, bien entendu liée à d’autres phénomènes géologiques tels que la dérive des continents et les tremblements de terre. Il ne sera fait mention de ceux-ci qu’exceptionnellement afin de ne pas alourdir encore un texte déjà très long. Cette petite étude se terminera cependant par une explication des phénomènes géologiques généralement associés au volcanisme.

La bibliographie figurera en fin de travail.

La volcanologie

Légendes et histoire.

Dans les temps anciens les volcans étaient habités par des démons ou des dieux, et certains pensent qu’il en est toujours ainsi ; c’étaient les colères de ses habitants qui produisaient les éruptions… On comprend donc facilement que la volcanologie ait connu plus de difficultés que d’autres sciences à sortir du monde irrationnel. La destruction de Pompéi et Herculanum au cours de l’éruption du Vésuve en l’an 79, eut un grand retentissement dans le monde antique. La description objective qu’en fit Pline le Jeune est le premier écrit utilisable en volcanologie. Cependant les idées n’ont guère progressé jusqu’au milieu du XVIIIème siècle.

Pourtant les volcans n’ont pas ce rôle maléfique. Si leurs déchaînements furieux sont la parfaite illustration de phénomènes peu prévisibles de la nature, ils n’en remplissent pas moins une fonction vitale en préservant sur notre planète un environnement nourricier stable. Les hommes de science pensent que notre atmosphère et nos océans se sont formés graduellement au cours de milliards d’années à partir d’une nébuleuse primitive. Les volcans, ces évents communiquant avec l’intérieur de la terre, joueraient un rôle déterminant dans la continuation de ce processus. De fait, des recherches ont montré que les éléments entrant dans la composition de l’air et de l’eau sur notre planète de trouvent généralement dans les mêmes proportions au sein de la vapeur émise par les volcans.

Même les épaisses couches de cendres qui étouffent la terre tout autour d’un volcan en éruption jouent en fin de compte un rôle bénéfique. Les particules vitreuses et stériles qu’elles contiennent se décomposent en libérant des substances nutritives essentielles, telles que le potassium et le phosphore, et ainsi se créent, sur des paysages de désolation, des sols d’une incomparable fertilité. Sous le sol arable, une grande partie des roches dures formant la croûte terrestre a pour origine la lave issue d’anciens volcans dont les plus étonnant sont ceux qui s’étirent sur des dizaines de milliers de kilomètres au fond des mers et qui, silencieusement et sans relâche, produisent chaque jour des millions de tonnes de croûte nouvelle, formant ainsi une immense marqueterie faite de continents et de fonds marins qui se déplacent lentement.

Il existe aujourd’hui dans le monde plus de six cents volcans en activité qui, pour la plupart, s’égrènent en arc de feu le long des lignes de contact entre les différentes portions de l’écorce terrestre que l’on appelle plaques tectoniques. L’Insulinde, située sur l’une de ces lignes, en compte plus de cent et la chaîne côtière à la jonction de l’Amérique du Nord et de la plaque du Pacifique est l’une des régions les plus volcaniques du monde ; une douzaine de volcans y sont entrés en éruption depuis le début des temps historiques.

Cependant, un grands nombre de volcans autrefois très actifs sont aujourd’hui « endormis ».

Pendant des siècles, les hommes ont habité des régions volcaniques sans se douter que les montagnes verdoyantes qu’ils voyaient avaient été un jour des fontaines de feu ni que le sol fertile sur lequel poussaient leurs récoltes s’était constitué à une époque reculée à la suite d’abondantes chutes de cendres. Les philosophes et naturaliste de la Grèce et de la Rome antiques s’étaient bien douté que nombre de particularités de la surface terrestre s’expliquaient par une origine volcanique, mais cette connaissance s’était perdue au cours du long millénaire séparant la chute de Rome et l’avènement de la science moderne.

Quand, vers la fin de cette époque obscure, on s’est à nouveau intéressé aux origines de la terre, l’opinion qui a prévalu presque partout était que la forme et la composition de la surface de la terre résultaient du Déluge dont parle la Genèse ou alors qu’elles avaient été déterminées par l’océan primordial qui, d’après la Bible, recouvrait toute la terre au deuxième jour de la Création. Beaucoup d’arguments militaient en faveur de ces hypothèses ; non seulement elles expliquaient certains paradoxes tels que la présence de fossiles marins sur les Alpes, à des centaines de kilomètres de la mer, mais elles concordaient avec les enseignements prodigués par le trop puissant clergé de l’époque.

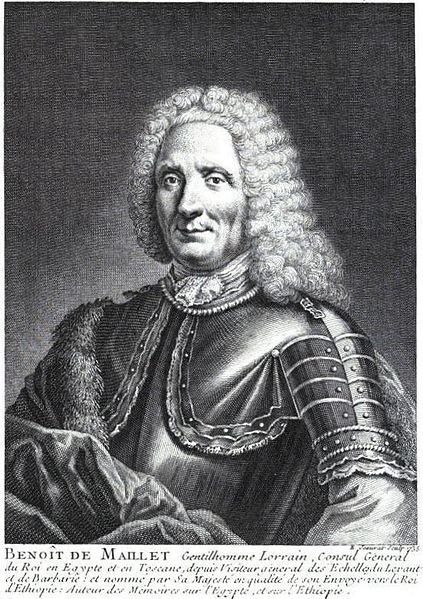

L’existence de roches sédimentaires était parfaitement en accord avec elles. Le volcanisme demeurait cependant un mystère, paraissant défier le récit de la Bible. Il y eut une tentative hardie pour concilier les deux. Son auteur, le français Benoist de Maillet (1656-1738), dans un ouvrage posthume publié en 1716, intitulé « Telliamed » (anagramme de son nom) ou « Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire français sur la diminution de la mer, la formation de la terre, l’origine de l’homme », soutint que le volcanisme découlait de la combustion « des huiles et des graisses d’animaux et des poissons concentrés en certains endroits » au sein des sédiments qui s’étaient déposés à l’époque du Déluge. Il prédisait sombrement qu’un jour viendrait où la terre tout entière se consumerait en une grande boule de feu.

Benoist de Maillet et son travail

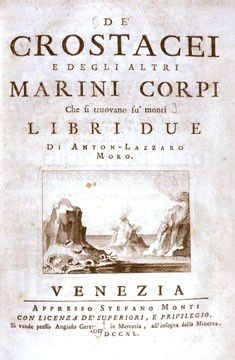

Dans un traité rédigé vers la même époque en 1740, « De' Crostacei e degli altri Marini Corpi », l’italien Antonio-Lazzaro Moro (1687-1764) avançait que toutes les terres émergées avaient été vomies dans l’océan universel par un certain nombre de volcans gigantesques. Chose remarquable, il réussit à faire franchir à son audacieuse théorie le contrôle d’une censure ecclésiastique sourcilleuse, mais au prix de tant de concessions à la version de la Bible que ce qui en restait n’avait plus qu’une valeur scientifique douteuse. C’est ainsi que, pour expliquer l’origine du feu volcanique, il ne trouva rien d’autre à dire que « Dieu l’a voulu ».

Le travail d’Antonio-Lazzaro Moro

La théorie de l’océan primordial demeura incontestée jusque vers la fin du XVIIIème siècle. Certes les volcans méditerranéens tels que l’Etna, en Sicile, et le Vésuve dominant la baie de Naples, continuaient à donner des signes d’activité spectaculaires, mais dans l’optique étroite des sommités de l’époque, les volcans et les matières qu’ils éjectaient étaient de simples phénomènes occupant une place sans importance dans l’ordre de la nature. C’est l’opinion qui prévalut jusqu’en 1751, date à laquelle un français à l’esprit curieux qui se trouvait en vacances dans le centre de la France fit la première d’une étonnante série de découvertes concernant le passé cataclysmique de notre planète.

Jean-Etienne Guettard (1715 – 1786) était le petit-fils d’un apothicaire de village. De ses longues randonnées dans la campagne qu’il effectuait enfant, pour rapporter les plantes et les herbes dont son grand-père avait besoin pour l’exercice de sa profession, il avait acquis une connaissance approfondie de l’histoire naturelle. Il avait observé avec beaucoup d’intérêt au cours de ses expéditions que la répartition des plantes dans la nature coïncidait avec celle de certains minéraux dans le sol. Poussé par sa soif de connaissance, il fit des études de médecine, mais il gardait une passion dévorante pour les sciences naturelles, et il ne tarda pas à entrer au service du duc d’Orléans en qualité de conservateur de l’importante collection d’histoire naturelle que possédait ce grand personnage.

Avant lui, de grands savants s’étaient attachés à élaborer de vastes théories de la nature mais, à cause du peu d’informations authentiques dont on disposait sur la manière dont la nature fonctionne réellement, ces théories pouvaient difficilement être prouvées. Aristote enseignait que la théorie doit s’appuyer sur l’observation des faits, mais ses propres opinions, par exemple son idée sur le volcanisme s’apparente aux convulsions provoquées par la maladie chez l’homme, n’ont reposé pendant des siècles que sur des preuves les plus fragiles. Guettard fut l’un des premiers à n’accepter que les conclusions qu’il pouvait vérifier par ses observations. Il avait fait de nombreuses études sur le terrain dans toute la France pour identifier la nature des roches qui affleurent à la surface et avait fini par dresser l’une des toutes premières cartes géologiques.

Mais ses travaux les plus remarquables furent accomplis lors de son voyage de 1751 qui débuta plutôt comme une promenade sans but défini que comme une enquête scientifique. Accompagné de son ami, l’avocat Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, il se mit en route avec l’intention d’aller prendre les eaux de Vichy puis de visiter le Puy-de-Dôme.

En passant par Moulins, Malesherbes signala à son ami une curieuse pierre noire qui servait de borne de la route. Guettard, qui avait eu entre les mains des échantillons de roches provenant du Vésuve et de l’Etna, vit immédiatement qu’il s’agissait d’un morceau de lave. Poursuivant leur voyage, les deux amis constatèrent que ce même matériau avait servi à la construction d’un grand nombre de maisons. Il devenait alors improbable que tant de pierres avaient pu être transportées jusqu’en France à partir du Vésuve, le plus proche des volcans connus. L’idée jaillit alors dans l’esprit de Guettard que des volcans actifs avaient probablement existé dans la région à une certaine époque.

Il se renseigna et apprit que les pierres noires utilisées dans la construction locale provenaient de carrières d’un village appelé Volvic. Le nom le frappa et il pensa immédiatement qu’il s’agissait sans doute de la contraction du latin Volcani vicus signifiant « village volcanique ».

Les deux amis allèrent ensuite se reposer à Vichy, mais ils ne cessaient de songer à ce village volcanique, d’autant qu’ils avaient remarqué que la pompe des bains de Vichy était logée dans un bâtiment construit avec la même pierre noire. En quittant la ville, ils prirent la direction du Puy-de-Dôme et leur excitation grandissait à chaque pas. A Riom, ils eurent le loisir de constater que toutes les maisons de la ville étaient faites de ce même matériau.

On leur signala que Volvic se trouvait à six kilomètres et ils s’y rendirent sans plus tarder, allant directement à la carrière. Là, Guettard vit que son instinct ne l’avait pas trompé. Il reconnu la couche géologique qui affleurait, et d’où provenaient les pierres de construction noires, une coulée de lave solidifiée semblant provenir de la haute crête granitique qu’il apercevait à quelque distance.

Derrière cette crête s’élevait une colline dont les versants symétriques et la cime tronquée étaient ceux d’un cône volcanique typique. Sous ces pas, tandis qu’il gravissait la pente, Guettard remarqua parmi les blocs de lave des ponces rouges et noires dont la structure vacuolaire dénotait, il le savait, l’origine volcanique. A la lumière de ses précédentes observations sur cette lave noire partout visible, la géologie du paysage environnant devenait parfaitement claire. Cette levée de terre en arc de cercle qu’il voyait au sommet de la colline, c’était le bord écroulé d’un ancien cratère. Cette cuvette tapissée d’herbes qui se creusait devant lui, et où paissaient des vaches, c’était le fond du cratère. Derrière lui, ces vallonnements sinueux couverts de végétation et coupés de ravins où coulaient des ruisseaux indiquaient le chemin suivi par les coulées de lave.

De retour à la carrière, Guettard examina la lave à l’endroit où les tailleurs de pierre l’avaient mise à nu. Il y vit, en coupe, légèrement inclinées, plusieurs épaisseurs séparées les une des autres par des couches d’argile, de sable ou de terre végétale, et il conclut qu’il y avait eu sans doute dans un passé lointain plusieurs éruptions séparées par des intervalles plus ou moins longs au cours desquels les sédiments s’étaient accumulés.

A leur arrivée à Clermont-Ferrand, Guettard et Malesherbes s’assurèrent les services d’un naturaliste qui accepta de leur servir de guide. Les trois hommes escaladèrent le Puy-de-Dôme et constatèrent que toute la région environnante était constellée par ces collines tronconiques qui caractérisent le paysage volcanique. Le naturaliste, qui avait passé des années à étudier ce terrain, fut stupéfait de s’apercevoir qu’il n’en avait jamais réellement compris la nature.

Or Guettard ne faisait que découvrir de nouveau un savoir extrêmement ancien, mais qui s’était probablement perdu dans le courant du Moyen Age. Les romains qui, 1700 ans auparavant, étaient implantés dans cette région savaient, sans aucun doute, à quoi s’en tenir puisqu’ils avaient donné le nom de Volvic au village où se trouve la carrière. Et les hommes qui habitaient cette région avant eux avaient certainement connu son activité volcanique puisque, comme cela a été établi par la datation au carbone 14 des restes de chênes pris dans la lave, la dernière éruption survenue en Auvergne remonte à six mille ans, c’est-à-dire à l’apogée de la culture européenne du Mésolithique.

Mais Guettard et Malesherbes ne savaient rien de tout cela. Ils possédaient d’autres données que celles qui se trouvaient sous leurs yeux. Le 10 mai 1752 Guettard présenta une communication à l’Académie des sciences et étonna grandement l’assemblée en affirmant qu’au cœur de la France il y avait eu jadis des volcans actifs. Son raisonnement était inattaquable et son rapport, intitulé « Mémoire sur certaines montagnes de France qui ont été autrefois des volcans », marqua le début de l’étude scientifique sérieuse du rôle des volcans dans le mécanisme de notre planète.

Jean-Etienne Guettard et son travail

La communication de Guettard donna naissance à l’une des deux grandes écoles entre lesquelles les géologues allaient rester divisés jusqu’au début du XIXème siècle. La question qui les séparait était celle de l’origine du granite et du basalte, deux roches qui forment une grande partie de l’écorce terrestre. Les plutoniens, héritiers direct de Guettard, attribuaient leur formation au « feu central », et la découverte que leur chef de file venait d’effectuer en Auvergne constituait un premier pas dans l’élaboration de leur théorie.

Les neptuniens, pour leur part, continuaient de croire que la physionomie actuelle de la terre remonte à l’époque reculée où un immense océan la recouvrait entièrement. Ils ne faisaient pas d’exception pour le basalte et le granite qui, selon eux, s’étaient formés par précipitation chimique – processus par lequel des solides se forment au sein d’un liquide à la manière dont le tartre se dépose à la longue au fond d’une bouilloire.

Les deux écoles se rejoignaient néanmoins sur un point : les roches sédimentaires s’étaient formées en milieu aqueux au fond des lacs et océans.

Les neptuniens étaient, au début, de loin les plus nombreux. D’une part leur théorie s’accordait plus facilement avec le récit biblique de la Création. D’autre part, le dossier des plutoniens, qui s’appuyait sur la découverte de Guettard dans les monts d’Auvergne, souffrait d’un vice rédhibitoire. Bien que celui-ci ait établi de manière irréfutable l’origine de la pierre noire que l’on trouve disséminée en abondance dans cette région, il n’avait pas vu le lien entre la lave et une multitude d’autres formations rocheuses existant dans toute l’Europe, que les autres géologues eux-mêmes désignaient sous le nom de basalte.

On allait découvrir plus tard que la lave est elle aussi un basalte et que tous les basaltes sont d’origine volcanique. Ainsi le plutonisme allait-il triompher et le rôle essentiel des volcans dans la formation de l’écorce terrestre serait-il reconnu de tous. Mais pour cela il allait falloir attendre les travaux des chercheurs plus jeunes que Guettard qui, pour sa part, se satisfaisait de la thèse neptunienne selon laquelle les basaltes étaient d’origine sédimentaire.

Son erreur se comprend car le basalte se trouve souvent au milieu de roches incontestablement sédimentaires et en des lieux où toute trace de volcan a depuis longtemps disparu. Bien que toujours d’un grain serré, le basalte se présente sous des formes variées et des couleurs diverses, allant du jaune au noir en passant par le brun et le vert, et c’est ce qui conduisit Guettard à admettre que le basalte est très différent de la lave d’Auvergne.

Cette conviction erronée qui l’anima presque jusqu’à la fin de ses jours se trouve illustrée par le débat qui s’instaura à propos d’une curieuse formation géologique située sur la bordure occidentale de la région des puys. Il s’agit d’un piton entièrement composé d’une multitude de dalles hexagonales d’environ 30 centimètres entre pans, entassées les unes sur les autres en colonnes atteignant plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Pendant des siècles, les habitants de la région, tout en considérant avec une crainte superstitieuse la régularité apparemment surnaturelle de la Roche Tuilière, nom donné à ce piston, s’étaient néanmoins servi des dalles qui le composaient comme pierres de pavage ou de couverture.

A l’époque de Guettard, on avançait diverses explications, plus ou moins plausibles ou biscornues. Selon l’une d’elles, il s’agissait des restes pétrifiés d’une forêt de bambous ; selon une autre, chaque dalle était un gigantesque cristal qui s’était constitué à la manière dont se forment les gemmes ; mais l’opinion la plus communément répandue était que cette formation résultait d’une façon ou d’une autre d’un processus de sédimentation.

C’est ce dont Guettard, en particulier, était fermement convaincu, malgré les arguments de plus en plus solides de ses propres disciples en faveur de l’origine volcanique de la Roche Tuilière. Sa conviction reposait sur le fait que la roche en question était de couleur gris-vert et non pas noire comme la lave en Auvergne. En outre, elle se trouvait éloignée de tout vestige de cône volcanique ou de cratère, et sa structure surprenante la distinguait encore plus nettement d’une coulée de lave ordinaire. « Comment se peut-il, demandait Guettard dans une lettre à un collègue naturaliste, si ces colonnes se sont formées au feu violent d’un volcan, que le granite qui les supporte ne se soit pas fondu avec elles ? »

La question était pertinente et c’est longtemps après la première enquête menée par Guettard dans les monts d’Auvergne que les géologues comprirent que les orgues basaltiques, comme on les appelle aujourd’hui, s’étaient formées par intrusion de coulées de lave dans des formations granitiques préexistantes. Le basalte et le granite sont tous deux des roches ignées constituées par la solidification de matières en fusion, mais le basalte se refroidit trop vite pour fondre le granite de sorte que la surface de contact entre les deux reste nettement définie. En fait,

C’est précisément la surface froide du granite qui est à l’origine du processus d’assemblage en colonne.

En se refroidissant la coulée de lave se rétracte, mais son élasticité n’est pas suffisante pour permettre à une telle masse, couvrant parfois des dizaines d’hectares, de se tasser selon un axe unique. En diminuant de volume, elle se divise en une multitude de prismes verticaux présentant une section hexagonale de forme étonnamment régulière. Ces prismes se dressent, étroitement serrés, sur toute l’épaisseur de la coulée, semblable à des tuyaux d’orgue, et, à la Roche Tuilière, des fissures horizontales, également causées par le refroidissement, les ont découpés en une série uniforme de « tuiles ».

A cause de l’incapacité de Guettard à expliquer la nature complexe des orgues basaltiques et de l’erreur plus fondamentale consistant à assimiler le basalte à une roche sédimentaire, la théorie générale du plutonisme devenait de plus en plus difficile à défendre. Dans les dernières années de sa vie, Guettard fut affligé d’un mal invalidant, la narcolepsie, caractérisé par de brusques et irrésistibles accès de sommeil. Il vécut jusqu’en 1785, continuant cependant d’assister régulièrement aux séances de l’Académie des Sciences tant qu’il fut capable de se déplacer.

Quelque temps avant son décès, l’origine éruptive du basalte lui avait été démontrée par un autre français qui, comme lui, aurait à batailler pendant de longues années pour faire admettre sa thèse.

Nicolas Desmarest (1725 – 1815) était un fonctionnaire discret et modeste, curieux de géologie. C’était devenu chez lui une passion telle que ses amis disaient en plaisantant qu’il aurait volontiers brisé la plus belle des sculptures rien que pour en examiner le marbre. Ses expéditions sur le terrain, il les accomplissait à pied, emportant un fromage pour toute nourriture et sa literie pour pouvoir passer la nuit sur place après une journée d’exploration.

La géologie de l’Auvergne était pour lui une sorte de puzzle, un jeu de patience vaste et compliqué. Alors que Guettard avait saisi le secret de la région grâce à une inspiration soudaine, Desmarest procédait d’une manière plus conforme à la démarche habituelle du géologue. En s’appliquant à assembler méthodiquement un grand nombre d’observations, il parvint à reconstituer la morphologie exacte des coulées de lave et à expliquer comment les sombres masses de basalte avaient émergé des profondeurs de la terre.

Puis, faisant un pas de plus, il compara les roches des monts d’Auvergne qu’il savait d’une incontestable origine volcanique à des roches similaires d’autres provenances et réussit ainsi à localiser avec exactitude s’autres régions d’Europe qui avaient été autrefois le théâtre d’une activité volcanique certaine, mais où ne subsistaient plus ni cônes ni coulées de lave.

Peu à peu se dégageait l’image d’un continent parsemé d’anciens volcans mais, malheureusement pour Desmarest et les tenants du plutonisme il se trouve qu’une des formations géologiques les plus intéressantes, un piton basaltique des monts Métallifères en Allemagne, le Scheibenberg, était un des buts d’excursion favoris du professeur Abraham Gottlob Werner (1749 – 1817), inspecteur des collections à l’Académie des Mines de Freiberg, une localité voisine.

Abraham Gottlob Werner

Aucun savant n’a jamais, sans doute, exercé une telle domination dans sa discipline que Werner. Ses cours de « géognosie » attiraient des étudiants de toute l’Europe. Sous son impulsion vigoureuse, l’Académie des Mines de Freiberg, de simple école technique de province, était devenue l’un des hauts lieux culturels de l’Europe. Pendant près de trente ans, vers la fin du XVIIIème siècle, il réussit, par la seule force de sa personnalité, à triompher des intuitions géniales de Guettard et Desmarest.

Le cours magistral était le mode d’expression qui lui convenait le mieux. Il dédaignait la plume, ne publiait que rarement et ne répondait jamais aux lettres qui lui étaient adressées. Celle que lui envoya l’Académie des Sciences française pour lui proposer d’en devenir membre correspondant resta non décachetée pendant des années parce qu’il craignait, s’il l’ouvrait, d’avoir à y répondre par écrit. Mais, derrière son pupitre, c’était un homme inspiré et les notes volumineuses que prenaient ses élèves pendant ses cours étaient recopiées et communiquées aux étudiants d’autres universités.

Ce « pape de la science », comme il fut appelé, trônait derrière une table sur laquelle il avait disposé quelques échantillons et tenait son auditoire sous le charme en développant des théories sur l’origine des roches, leur histoire, leur incidence sur la civilisation et leur signification philosophique. La cosmologie de Werner ne laissait aucune place aux volcans ; comme les autres neptuniens, il croyait que toutes les roches de l’écorce terrestre s’étaient solidifiées à partir de l’océan primordial qu’il appelait le « solvant universel ». Il expliquait comment les différentes sortes de rochers s’étaient déposés l’une après l’autre tout autour du globe et comment, à la suite d’un second Déluge, elles s’étaient disloquées et empilées pour former les montagnes que nous connaissons.

Les volcans, selon lui, étaient des phénomènes récents et superficiels. Les flammes qu’ils crachaient provenaient tout simplement des veines de houille souterraines qui avaient pris feu. Le basalte, la pierre ponce, l’obsidienne, comme toutes les autres roches d’ailleurs, étaient d’origine aquatique ; de même que la lave, simple roche marine que le charbon, en brûlant, avait fait fondre. Werner estimait que les volcans ne méritaient pas une étude géologique sérieuse.

Son empire intellectuel finit pourtant par sombrer et, par un juste retour des choses, c’est sur un écueil de basalte qu’il échoua. Cette pierre sombre qui avait dérouté Guettard et fasciné Desmarest abondait dans les environs de Freiberg.

Elle était tout particulièrement accessible sur le Scheibenberg où Werner, au cours de ses explorations, aimait à exposer ses idées concernant son origine sédimentaire. En 1788, dans un des rares mémoires scientifiques qu’il laissa, il se servit de l’affleurement du Scheibenberg, constitué par une couche de grès surmontée de plusieurs couches de basalte, pour illustrer la thèse selon laquelle, partout dans le monde, le basalte devait être moins ancien que le grès. « Tout basalte, écrivait-il, s’est constitué par sédimentation dans un passé relativement récent. Il constituait à l’origine une seule couche très épaisse et très étendue qui, par la suite, se disloqua et dont il ne reste que quelques fragments. »

Si Werner, lorsqu’il se déplaçait, ne s’éloignait guère de Freiberg, il n’en allait pas de même pour ses élèves, parmi lesquels figuraient quelques-uns des meilleurs esprits scientifiques de l’époque, qui désiraient ardemment prouver le bien-fondé de ses théories. Si bien que, comme l’a écrit Georges Cuvier quelques années plus tard, « partout la nature se trouvait interrogée en son nom ». Toutefois la nature ne s’estimait nullement tenue de conformer son comportement aux théories du « pape de la science » et ses élèves les plus perspicaces ne tardèrent pas à remarquer certaines divergences entre elles et la réalité. Une fois de plus, l’Auvergne avec ses basaltes d’origine indiscutablement volcanique allait être le terrain d’affrontements passionnés entre écoles rivales.

En 1803, l’élève le plus estimé de Werner, un jeune géologue français du nom de Jean François d’Aubuisson de Voisins (1762 – 1841), passa plusieurs semaines dans la région des puys afin d’y étudier les formations basaltiques.

A l’instar de Desmarest, il suivit à la trace les coulées de lave depuis les cratères des anciens volcans jusque dans les vallées et constata à plusieurs reprises qu’elles étaient en basalte. « Les faits que j’ai observés, écrivit-il, étaient trop évidents pour qu’on pût s’y méprendre. La vérité s’est révélée trop clairement à mes yeux. Il est hors de doute que l’on trouve en Auvergne des basaltes d’origine volcanique. »

Dans la décennie qui suivit la conversion d’Aubuisson, deux autres protégés de Werner, parmi les plus connus, rompirent avec leur maître. A la suite de voyages d’étude en Auvergne, le géologue Leopold von Buch (1774 – 1853) et l’explorateur Alexander von Humboldt (1769 – 1859) se rallièrent à la théorie de Desmarest sur l’origine volcanique des basaltes de cette région, ouvrant ainsi une importante brèche dans le rang des neptuniens. Mais bien que conscients de l’importance du rôle joué par les volcans dans la formation de l’écorce terrestre, les tenants du plutonisme en France demeuraient incapables d’en expliquer l’apparition et le fonctionnement. Pour cette raison, le neptunisme survécut ; la théorie de Werner, malgré ses défauts, offrait l’énorme avantage d’apporter une explication complète de la formation de toutes les roches affleurant la surface de la terre. Les plutoniens en savaient assez pour comprendre qu’elle était erronée, mais n’avaient aucune autre théorie générale à lui opposer.

Et pourtant, il existait depuis 1785 une ingénieuse théorie de la terre qui pouvait aisément prendre en compte ce que les plutoniens avaient appris sur l’Auvergne et ses basaltes. Elle était si bien conçue qu’une fois connue elle servirait de cadre général à la géologie moderne.

Au printemps de l’année 1802, le philosophe et naturaliste John Playfair (1748 – 1819) publia un travail résumant les observations géologiques d’un de ses amis, un écossais du nom de James Hutton (1726 – 1797), mort cinq ans plus tôt après une vie d’études consacrée aux cairns et aux rochers de sa terre natale. Il avait publié ses recherches mais dans un journal tellement confidentiel et dans un style si prolixe qu’elles étaient passés généralement inaperçues.

Playfair remania le texte de Hutton en y introduisant un ordre plus logique et en transformant ses phrases contournées en une prose intelligible. Il en résulta un ouvrage intitulé Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth qui fit sortir l’œuvre de Hutton de l’obscurité et lui conféra la valeur d’un événement scientifique.

James Hutton

En 1785, lors d’une expédition au cœur des monts Grampians en Ecosse, non loin de la rivière Tilt, Hutton avait découvert du granite rouge traversant une couche calcaire. Il fut à ce point ravi de sa découverte que ses compagnons crurent d’abord qu’il avait trouvé de l’or. Mais, à ses yeux, ce qu’il avait trouvé était bien plus précieux encore.

Werner soutenait que les roches de l’écorce terrestre s’étaient déposées l’une après l’autre en commençant par le granite, la plus ancienne. Le calcaire, d’après lui, était une des roches les plus récentes. Or Hutton venait de découvrir la preuve du contraire. Il avait sous les yeux une formation granitique qui avait perforé la couche calcaire et l’avait disloquée. Ce phénomène signifiait que le granite était la roche la plus récente, le granite en fusion ayant dû se frayer un passage à travers l’assise calcaire.

Sachant qu’aucune source de chaleur à la surface du globe n’aurait suffit à faire fondre une telle masse rocheuse, Hutton imagina qu’à l’intérieur de la terre se trouvait « une masse fluide, fondue, mais non modifiée par l’action de la chaleur ». Par « non modifiée », il entendait que les composants des roches ignées, le basalte ou le granite, étaient présent dans la solution. Prudemment, il s’en tint là et revint à ce qu’il voyait à la surface.

Mais à la conception neptunienne de l’océan primordial et de ses dépôts immuables s’opposait désormais une conception d’ensemble prémonitoire que Hutton exposait comme suit : la terre est un système dynamique complexe dont la prodigieuse chaleur interne maintient la surface dans un état d’agitation constante. D’autre part, les forces d’érosion réduisent les roches anciennes en cailloux et en sables qui finissent par former les grès et les conglomérats. La matière organique – coquillages, ossements, feuilles d’arbres – s’enfoncent peu à peu dans le sol ou s’accumule au fond des mers et devient des roches telles que le calcaire ou la houille. A mesure que ces lits de roches s’enfoncent sous une accumulation continue de sédiments, la chaleur et la pression les transforment en roches plus denses et cristallines telles le marbre ou le schiste.

Le processus se poursuivant, la chaleur et la pression deviennent si fortes que ces roches métamorphiques fondent partiellement et se mêlent à d’autres substances en fusion déjà à l’intérieur de la terre. Là où la couche supérieure se fissure, le fluide monte et se solidifie, donnant des roches ignées telles que le granite et le basalte qui forment souvent d’épaisses murailles, ou dykes, comme dans le cas du granite rouge découvert par Hutton dans les monts Grampians.

Au cours de sa montée, le matériau en fusion s’épanche latéralement chaque fois que c’est possible entre les couches de sédiments et se refroidit sous terre en larges nappes de roches ignées appelées filons-couches. Puis l’érosion à la surface use la couche supérieure, mettant à nu les filons qui, à leur tour, se dégradent en sables et en grès et ainsi le cycle recommence.

Il existe une exception toutefois et elle est fort importante : il arrive que la matière en fusion, au cours de son ascension, perce la surface du sol et jaillisse dans l’atmosphère. On voit là, pour la première fois, une théorie qui accorde aux volcans un rôle certain et admissible dans la formation de l’écorce terrestre. « Le volcan n’a pas été fait pour effrayer les esprits superstitieux et les plonger dans des accès de piété et de dévotion, écrivait Hutton ? Il doit être considéré comme l’évent d’une fournaise souterraine. »

Hutton concevait le volcan comme une sorte de soupape d’échappement pour les matières comprimées à l’intérieur de la terre. De nos jours, la science s’inscrit en faux sur ce point précis mais, dans les grandes lignes, sa théorie demeure valable. L’écorce terrestre est mouvante, même si la lenteur de ses mouvements nous les rend imperceptibles, et les processus de dégradation et de reconstitution s’imbriquent étroitement au sein d’un vaste système dynamique.

Toutefois la théorie de Hutton ne s’appliquait qu’à ce qui se passait au sein de la terre et, si géniale qu’elle fût, elle ne contenait rien qui pût préparer les esprits aux effets dévastateurs des éruptions volcaniques qui allaient se succéder.

Histoire contemporaine.

Tout est calme en ce matin du 8 mai 1902 à Saint-Pierre en Martinique. Les habitants de cette petite ville prospère n’ont plus le souvenir de la terrible éruption du Laki en 1783 ni de celle du Tambora en 1815. Saint-Pierre avait été construite en bordure de mer à l’ombre d’un volcan appelé la montagne Pelée. Certes on l’avait vu en 1792 s’agiter et cracher un nuage de cendres grises et avait récidivé en 1851. Cependant ces incidents étaient restés sans conséquence. Rien dans l’histoire de ce volcan ne laissait supposer aux 30.000 Pierrotins qu’il serait un jour capable de les exterminer tous en quelques minutes. Ils n’avaient guère prêté attention aux signes qui annonçaient la proximité d’une éruption violente depuis le début du mois d’avril : odeurs de soufre, nuages de cendres, torrents de boues, insectes quittant en masse leur écosystème…

Pourtant le 8 mai, vers 7 h 50 la montagne Pelée explosa. Il y eut trois ou quatre violentes explosions se succédant rapidement puis deux immenses nuages noirs chargés de matériaux volcaniques jaillirent de la montagne. Le premier monta droit dans le ciel avant de se déployer et finit par masquer complètement le jour qu’à Fort-de-France, située à une trentaine de kilomètres, on ne voyait plus rien à un mètre. L’autre nuage resta accroché au flanc du volcan et fondit sur Saint-Pierre.

En moins de deux minutes cette avalanche de feu déferlant à quelque 160 km/h alla frapper la ville avec une force incroyable, abattant jusqu’aux murs les plus épais et incendiant les décombres. Des charpentes brisées jaillirent d’énormes flammes. Sur les quais et dans les entrepôts, les barriques de rhum explosèrent par milliers, déversant dans les rues un liquide enflammé qui alla se répandre dans les eaux de la rade, incendiant les navires qui y mouillaient.

Sur les 30.000 habitants de Saint-Pierre, deux seulement survécurent…

La nouvelle de la catastrophe se répandit par télégraphe à travers le monde et les secours arrivèrent rapidement, compte tenu des moyens de l’époque. Le président Theodore Roosevelt offrit immédiatement 200.000 dollars au nom du peuple américain, tandis que les rois d’Angleterre et d’Italie en donnait chacun 5.000. Il fit envoyer sans retard le croiseur Dixie, chargé de 1.250 tonnes de vivres, médicaments et autres fournitures.

Le navire emportait également plusieurs hommes de science que l’on avait casés à l’étroit dans le poste d’équipage, et dont la mission était d’étudier le phénomène de l’éruption de la montagne Pelée à la lumière de ce qui s’était passé. Il y avait parmi eux Edmund Hovey, de l’American Museum of Natural History, et un brillant géologue de l’université de Harvard, Thomas Jaggar (1871 – 1953), qui allait se consacrer désormais à la volcanologie et fonder, plus tard, l’Observatoire de Volcanologie à Hawaï. Ils furent rejoints à la Martinique par Angelo Heilprin (1853 – 1907), de la Société géographique de Philadelphie, et par plusieurs savants européens parmi lesquels deux anglais, Tempest Anderson (1846 – 1913) et John Flett, membres de la Royal Society, et surtout le français Alfred Lacroix (1863 – 1948), membre de l’Académie des Sciences, dont la contribution, comme on le verra, se révéla décisive.

Alfred Lacroix

En 1902, l’étude des volcans n’était pas une science de plein droit, mais seulement une branche mineure de la géologie. Peu de savants se seraient dits vulcanologues…

Les connaissances sur le sujet restaient limitées, les instruments de mesure inadéquats et la prévision des éruptions s’appuyait dans une large mesure sur de simples conjectures.

Le nuage incandescent qui avait détruit la ville était si peu connu des hommes de science qu’ils n’avaient même pas un nom pour le désigner et pouvaient encore moins l’expliquer. Mais l’éruption de la montagne Pelée, au prix de grandes pertes humaines, allait donner une telle impulsion à la volcanologie que l’année 1902 peut être considérée comme une grande date dans l’histoire de la connaissance des volcans.

Les premiers arrivés sur les lieux furent les américains Jaggar et Hovey et leurs collègues qui avaient voyagé à bord du Dixie. Parmi les journalistes qui les accompagnaient se trouvait George Kennan, dont le reportage allait se révéler primordial pour la compréhension de ce qui s’était passé. Le Dixie avait quitté New York le 14 mai, six jours après la catastrophe, et avait accosté à la Martinique le 21 à l’aube.

S’il était arrivé deux jours plus tôt, l’étude de la montagne Pelée en eût été grandement facilitée car le 20 mai à 17 heures eut lieu une seconde et très violente éruption accompagnée d’une avalanche de nuées noires encore plus impressionnante que celle du 8 mai.

Jaggar fut frappé par l’ampleur des destructions. Il écrit : « Le flanc de la montagne est dénudé ; la végétation s’arrête brusquement le long d’une ligne clairement tracée au-delà de laquelle commence le nouveau paysage volcanique, nettement découpé, rocailleux, étrange, gris, uniforme, sans aucune note de couleur, sans rien qui bouge à part les jets de vapeur sur les pentes de la montagne Pelée. » La zone complètement dévastée, de forme triangulaire, couvrait une vingtaine de kilomètres carrés. Au sommet du triangle, un énorme cratère s’ouvrait au flanc de la montagne avec, au-dessous, une fissure en forme de V encadrée par de hautes arrêtes s’irradiant vers la mer. C’est l’échancrure par laquelle la boue brûlante de l’Etang Sec s’était déversée le 5 mai.

Au-delà de la zone de destruction totale s’étendait une seconde zone couvrant plus de 60 kilomètres carrés où les traces laissées par le passage de la nuée diminuaient progressivement jusqu’à disparaître de manière abrupte qu’on eût dit une limite tracée au couteau. Les chercheurs ne cessaient de s’étonner de la netteté de la frontière séparant les zones dévastées de celles qui semblaient ne pas avoir été touchées. « En plusieurs endroits, note Hovey, la ligne de démarcation passe par un seul arbre, laissant un côté brûlé et noirci et l’autre vert, comme s’il ne s’était rien passé. » Hovey crut pouvoir expliquer ce phénomène par la configuration des lieux ; les ravins flanqués de hautes arêtes rocheuses auraient canalisé la nuée descendant du volcan à la manière dont une gorge contient le flot d’un torrent. Cette explication n’était que partiellement correcte.

A leur arrivée à Saint-Pierre même, les savants furent confondus par ce qu’ils virent. Non seulement les bâtiments étaient rasés et des objets massifs avaient été ballotés comme s’ils étaient de carton-pâte, mais dans un fort défendant la côte, plusieurs gros canons avaient été arrachés de leur affût et, près de la cathédrale, une statue de la Vierge pesant environ trois tonnes avait été projetées à une douzaine de mètres de son socle. Le géologue Angelo Heilprin rapporte qu’il vit « des barres de fer tordues de grandes quantités de tôles de toiture enroulées comme des étoffes autour de poteaux contre lesquels elles avaient été projetées, et des poutrelles formant des boucles et des festons comme de vulgaires cordages. »

Quoi qu’en aient dit plusieurs témoins, il ne semble pas qu’il y ai eu à aucun moment écoulement de lave durant l’éruption. En tout cas, s’il y en a eu, les savants n’en ont pas vu trace. Les morts et les destructions semblent avoir été causées uniquement par le nuage volcanique composé de vapeur d’eau surchauffée et d’autres gaz, alourdi par des myriades de particules incandescentes et animé d’une force si considérable qu’il emportait des blocs de rocher ou de matières volcaniques. A la rhumerie, les gros réservoirs constitués par assemblage de fortes tôles de 6 millimètres d’épaisseur, firent à Hovey l’impression d’avoir été « soumis à un bombardement d’artillerie » tant ils présentaient des trous et des déchirures pouvant atteindre 60, 75 et même 90 centimètres de longueur.

Après avoir passé les décombre au peigne fin et examiné les indices, les savants arrivèrent à la conclusion que la température de la nuée volcanique devait avoir été de l’ordre de 700 à 1000 °C, c’est-à-dire suffisamment élevée pour fondre le verre (+/- 700 °C) mais pas assez pour fondre le cuivre (1.084 °C) puisque les fils téléphonique en cuivre avaient été retrouvés intacts. Les habitants de Saint-Pierre avaient été tués à la fois par la chaleur et par l’effet de souffle, et cela en quelques instants. Beaucoup de cadavres avaient été déchiquetés et d’autres effroyablement brûlés. Un journaliste qui s’était aventuré dans les ruines encore fumantes de la ville constata qu’il ne leur restait « pas le moindre vêtement, pas un seul cheveu ».

Mais la nuée avait eu des effets capricieux. En certains endroits, les vêtements portés par les gens étaient restés curieusement intacts, ce qui donne à penser aux hommes de science qu’au sein de la nuée tourbillonnante devaient se trouver par moments des zones dépourvues de particules incandescentes. Dans ces zones, les gens n’avaient échappé à l’incinération que pour succomber à une chaleur insupportable. Tel avait été le cas en particulier de ceux qui s’étaient réfugiés dans les maisons ou cachés derrière des murs au passage de la nuée.

Dans certaines maisons, les occupants semblaient avoir été tués instantanément au cours du petit déjeuner, mais sur la table, les couverts, les assiettes et les verres n’avaient subi aucun dommage. Dans une bijouterie, la chaleur avait été assez intense pour fondre en une seule masse des centaines de verres de montres alors que dans une cuisine, non loin de là, des bouteilles bouchées et des paquets d’amidon étaient restés intacts.

Outre l’onde de choc et la chaleur excessive, l’asphyxie également entraîna la mort. Au cours de son enquête, Hovey, ayant inspecté le cratère de l’Etang Sec, nota : « Les gaz sulfureux rendaient l’atmosphère difficilement respirable, mais la sensation la plus inconfortable provenait de l’irritation causée par la poussière pénétrant dans les yeux et les voies respiratoires. Un mélange porté à haute température, contenant une grande quantité de poussières et un fort pourcentage de gaz sulfureux, peut entraîner la mort presque instantanément pour celui qui le respire. »

Mais qu’est-ce qui avait bien pu donner naissance à ce nuage toxique et pourquoi, au lieu de s’élever verticalement, avait-il dévalé la montagne pour engloutir Saint-Pierre ? Là-dessus, chacun avait son idée. Heilprin, comparant le phénomène à l’explosion d’un « mortier géant », pensait qu’une partie du fond du cratère avait sauté « à l’air libre sous un coussin de vapeur et de cendres ascendantes » lequel, par un effet de compression, aurait obligé l’explosion à s’orienter latéralement. Les parois rocheuses entourant le cratère sur trois côtés auraient alors canalisé l’éruption en direction de Saint-Pierre.

Pour sa part, Jaggar soutenait que le nuage s’était d’abord élevé verticalement à une très grande hauteur mais qu’ensuite, « conformément à la loi de la pesanteur, il était retombé à grande vitesse vers le cratère où, rencontrant des matières ascendantes, il avait été dévié dans un sens horizontal ». Il s’était produit alors un « effet de sarbacane » et l’avalanche meurtrière s’était ruée vers Saint-Pierre.

Chacune de ces explications contient une part de vérité, mais toutes les deux ignorent l’essentiel comme on n’allait pas tarder à le constater. Le 9 juillet au crépuscule, les deux chercheurs britanniques Tempest Anderson et John Flett furent, par le plus grand des hasards, les premiers à observer de près une éruption apparemment semblable en tous points à celles de 8 et 20 mai. Jaggar se trouvait alors à Fort-de-France, à 30 kilomètres de là.

Croisant au large de Saint-Pierre sur un voilier, les deux Anglais virent dans l’obscurité grandissante une sombre rougeur se répandre sur le sommet de la montagne Pelée. La lueur devint de plus en plus vive et, finalement, tout le paysage alentour fut brillamment illuminé. Terrorisés, les marins s’écrièrent : « La montagne éclate ! » Dans un silence religieux tout le monde observa une formidable « avalanche » (comme on l’appelle) qui dévala les pentes et se jeta dans la mer après avoir traversé les ruines de Saint-Pierre. « Elle était couleur rouge sombre et agitée à la surface, rapportèrent les témoins. En son sein apparaissaient de gros blocs de pierre sous la forme de brillants traits rouges qui dégringolaient en faisant jaillir des pluies d’étincelles. »

Anderson et Flett ne purent chronométrer la durée de l’évènement, mais ils estimèrent que l’avalanche s’était écoulée en moins d’une minute. « Elle allait incontestablement à une vitesse terrifiante, dirent-ils. S’il s’était trouvé quelque construction sur son passage, elle aurait été entièrement rasée et aucun être vivant n’aurait pu survivre à cette fournaise. »

Vint alors le deuxième acte du drame. A peine le rougeoiement de l’avalanche s’était-il dissipé qu’un nuage se dessina dans le ciel étoilé à l’endroit même où elle s’était produite. Il semblait être une conséquence de celle-ci et avoir conservé une partie de sa force vive ; c’était comme si les particules volcaniques les plus légères continuaient d’avancer en s’élevant, tandis que les plus lourdes se déposaient au sol. « C’était un nuage sphérique couvert de boursoufflures qui s’enflaient et proliféraient avec une incroyable énergie, indiquent Anderson et Flett. Il avançait rapidement sur la mer, se dirigeant droit sur nous, bouillonnant et changeant d’aspect à chaque instant. Il ne se développait pas latéralement et ne s’élevait pas non plus dans les airs mais continuait d’avancer rapidement sur les flots, agité de remous et illuminé d’éclairs. »

Quand il ne fut plus qu’à 1.500 mètres d’eux, les savants virent avec soulagement que sa progression ralentissait. Il pâlissait à mesure que la cendre se déposait sur la mer. Un peu avant d’atteindre le navire, le nuage s’éleva et passa juste au-dessus. Une volée de pierres – certaines grosses comme des châtaignes – s’abattit sur le pont, suivie d’une pluie de projectiles plus petits, gros comme des petits pois, et, finalement, une forte chute de cendres grises et sèches. Il traînait dans l’air une légère odeur sulfureuse. En gagnant le large, le nuage s’élargit et finit par couvrir tout le ciel à l’exception d

Anderson et Flett, convaincus d’avoir assisté à une réédition des éruptions des 8 et 20 mai, en conclurent que les explications précédemment données étaient erronées. Rien de ce qu’ils avaient vu ne corroborait l’hypothèse avancée par Heilprin d’une éruption infléchie vers le bas sous le poids de la couche d’air supérieure, ni celle de Jaggar sur la déviation d’une colonne descendante de matières éjectées par le volcan. Leurs observations les portaient à émettre au contraire la théorie suivante : « La lave qui monte dans la cheminée est chargée de vapeur et de gaz qui explosent comme il est normal, mais il se trouve que certaines de ces explosions ont juste assez de force pour réduire cette masse de poussière et en faire basculer la majeure partie par-dessus le bord du cratère sans disperser l’ensemble dans les airs. Le mélange de particules solides et de gaz se comporte comme un liquide lourd et, avant que les particules aient le temps de se déposer, l’ensemble dévale la montagne sous l’effet de la gravité et, ce faisant, gagne en vitesse et en énergie cinétique. Les particules solides lourdes se déposent graduellement et la vapeur et les gaz restants, ainsi allégés, peuvent alors remonter, comme cela s’est passé pour le nuage noir qui s’est élevé au-dessus de nos têtes le 9 juillet. »

Anderson et Flett pensaient que la seule force motrice du nuage était la gravité. « Le nuage n’a pas commencé à dévaler la pente tout de suite, écrivent-ils, mais il a roulé et tournoyé, pendant un bon moment. Puis il s’est mis à descendre à une vitesse grandissante, jusqu’au moment où il a atteint la mer. Alors sa vitesse a commencé à diminuer. C’était comme un toboggan sur une pente enneigée. La gravité a fait tout le travail et fourni l’énergie. »

Les études ultérieures devaient confirmer le rôle joué par la pesanteur dans la détermination de la direction, de la vitesse et de la force de l’avalanche, mais la pesanteur n’expliquait pas tout et il revint au français Alfred Lacroix de mener à bonne fin le travail entrepris.

Avec quelques-uns de ses collègues de l’Académie de sciences, Lacroix était arrivé à la Martinique le 23 juin. Sa recherche terminée, il repartit le 1er août, mais le 30 août, une autre éruption meurtrière, qui fit encore 2.000 victimes, eut lieu. Comme pour les éruptions précédentes, le terrifiant nuage noir dévala de la montagne et traversa les ruines de Saint-Pierre mais, cette fois, il y eut un second nuage qui alla jusqu’à la Morne Rouge, agglomération située à six kilomètres au nord-est. Au cours des éruptions précédentes, ce village avait été protégé par des arêtes rocheuses formant obstacle et ses habitants n’avaient pas jugé nécessaire d’évacuer les lieux.

Lacroix à peine rentré en France, retourna à la Martinique à la demande de Gaston Doumergue, ministre des Colonies, pour y demeurer jusqu'en mars 1903, en compagnie de son épouse.

Pour commencer, Lacroix donna au nuage noir le nom qui convenait à son aspect incandescent, celui de nuée ardente. (De nos jours, les volcanologues emploient de préférence les expressions « avalanche incandescente » ou « coulée pyroclastique » qui sont un peu plus précises. Durant son enquête il remarqua quelque chose qui avait échappé à ses collègues anglais ou américains ou qu’ils avaient peut-être négligé, à savoir que les matières éjectées par le volcan – fragments de toutes dimensions, allant de la poussière la plus fine à des blocs de la taille d’une maison – n’avaient pas toujours suivi la ligne de plus grande pente. Une bonne partie avait roulé le long des pentes de 10 ou 12 degrés seulement. Lacroix en déduisit que les lois de la pesanteur ne pouvaient expliquer seules cette trajectoire et que la force extraordinaire qui animait ces projectiles ne pouvait résulter que d’une explosion orientée latéralement. Cette hypothèse, diamétralement opposée à celle d’Anderson et Flett, qui devait finalement se vérifier, avec le concours involontaires des géologues américains et du journaliste George Kennan.

Au cours de son enquête, Lacroix apprit que le 21 mai, Hovey et quelques autres avaient observé à travers l’échancrure en V du cratère de la montagne Pelée la formation d’un cône volcanique dont ils estimaient la hauteur à une centaine de mètre environ. Le 31 mai le cône avait grandi et sa haureur était alors estimées à plus de 400 mètres. Le lendemain, Angelo Heilprin, accompagné de George Kennan, atteignait le bord de l’Etang Sec. Pour la première fois, un géologue pouvait observer d’en haut ce cône étrange à l’intérieur d’un cratère volcanique.

Voici le récit de Kennan : « Je me trouvais soudain au bord d’un gouffre d’environ 20 mètres de largeur et plusieurs centaines de profondeur d’où provenait un grondement pareil à celui d’une forge cyclopéenne ainsi que de curieux craquements évoquant la roche qui se fend sous une chaleur intense. La paroi du gouffre à mes pieds était rigoureusement verticale et, en me penchant un peu, mon regard plongeait jusqu’à 45 ou 50 mètres. Au-delà la vision se perdait dans un miroitement vaporeux pareil à celui qu’on observe au-dessus d’un fourneau chauffé à blanc. De l’autre côté de l’immense faille, il y avait une énorme amas chaotique de débris volcaniques empilés dans le plus grand désordre où saillaient, pointant vers l’intérieur du gouffre, trois ou quatre rochers longs et anguleux, et presque blancs tant ils étaient calcinés. J’avais vu ces mêmes rochers blancs de Saint-Pierre à l’aide d’une puissante lunette et je savais donc que s’il n’y avait pas eu cette colonne de vapeur ascendante au sud de l’endroit où nous nous trouvions, nous aurions pu, en regardant droit devant nous au-delà du gouffre, apercevoir la ville en ruine. Mon impression était que le gouffre où nous plongions nos regards constituait un côté seulement d’une cuvette ou un bassin plus ou moins circulaire et que l’entassement rocheux qui semblait constituer la paroi ouest de la faille était en fait un cône central de débris volcaniques. »

Le 27 juin le cône avait dépassé le bord du cratère. Le 6 juillet, Jaggar indiqua qu’il apercevait le cône dont le sommet s’ornait d’un grand monolithe en forme d’aileron de requin. Anderson et Flett virent aussi ce monolithe le 9 juillet mais, à cause des nuages qui de temps à autre obscurcissaient la montagne, ils le prirent pour une crevasse en bordure du cratère. Ayant analysé toutes ces observations et observé lui-même ce cône étrange et son monolithe, Lacroix arriva toutefois à des conclusions toutes différentes de celles qui avaient été tirées par ses collègues. Le cône, selon lui, était en fait un dôme volcanique qui s’était constitué à l’intérieur du cratère et en obturait l’orifice comme le ferait un bouchon sur le goulot d’une bouteille. Quand la pression exercée à l’intérieur du dôme par la montée de la vapeur et des gaz atteignait un point critique, il fallait que quelque chose cède, en l’occurrence le point de moindre résistance dans la paroi du dôme. C’est par ce point faible que s’étaient échappées les éjections meurtrières qui, au sortir de leur prison, s’étaient déployées en éventail.

Grand monolithe en forme d’aileron de requin (Carte postale de l’époque)

Les conclusions de Lacroix furent confirmées ultérieurement par d’autres géologues, du moins pour autant qu’elles expliquaient les éruptions latérales postérieures à celle du 8 mai. Effectivement, l’examen de gros blocs de rocher découverts à Saint-Pierre montra que la plupart d’entre eux étaient en fait des morceaux du cône ou du dôme, devenus très poreux en chemin, à mesure que les gaz qu’ils recelaient étaient libérés, ce qui explique qu’ils aient pu être entraînés si loin. Mais un certain mystère plane cependant sur l’éruption du 8 mai. Si les volcanologues admettent pour la plupart que l’explosion latérale est partie du dôme qui se formait dans le cratère du volcan, il reste qu’il n’y a pas eu d’observateur scientifique pour en témoigner et qu’il manque une preuve absolue. Certains savants émettent l’hypothèse que l’éruption du 8 mai a pu se faire latéralement à partir d’une simple fissure au flanc du volcan et que la succession de dômes apparus par la suite résulte de facteurs géologiques complexes découlant de l’éruption initiale. Quoi qu’il en soit, et grâce à Alfred Lacroix, on sait maintenant qu’un bouchon volcanique, ou dôme, peut coiffer un réservoir de lave en fusion, ou magma, jusqu’à ce que, sous l’effet des formidables pressions s’exerçant à l’intérieur, la paroi cède et laisse échapper un terrifiant jet de gaz et de matières solides – phénomène désormais connu sous le nom d’éruption péléenne.

Pendant tout le reste de l’année 1902 et tout au long de l’année suivante, il y eut de nombreuses petites éruptions qui ne causèrent aucune autre victime, tandis que la montagne Pelée retombait lentement dans son sommeil. Toutefois, avant de s’endormir, le volcan fit une nouvelle démonstration de son incroyable puissance.

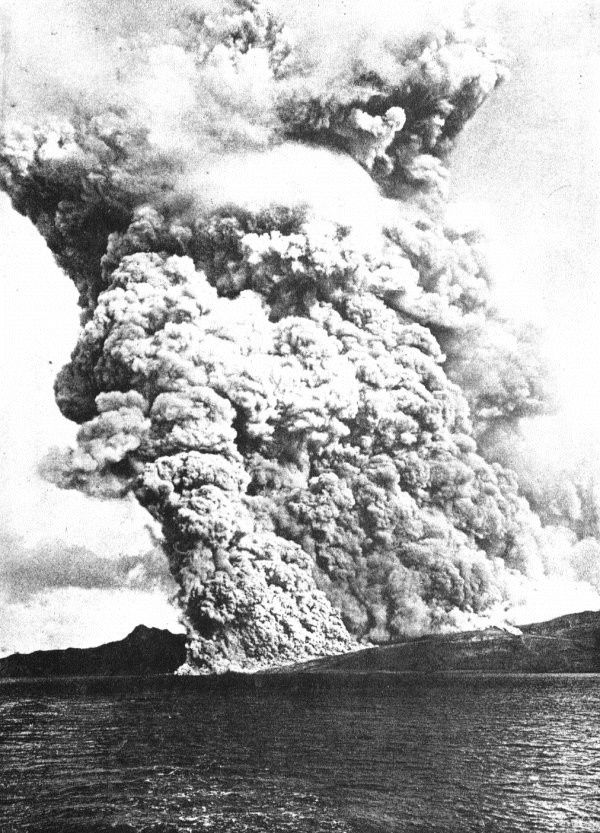

Nuée ardente du 16 décembre 1902

(Photographie A. Lacroix)

Le fameux aileron du dôme, comme l’appelèrent les volcanologues, avait été détruit lors de l’éruption du 9 juillet à laquelle assistèrent Anderson et Flett. Mais, à la mi-octobre, Lacroix et d’autres virent sortir du dôme du cratère de l’Etang Sec, et monter tout droit, sous l’effet des pressions s’exerçant dans les profondeurs de la montagne, une nouvelle aiguille de lave solidifiée, de 100 à 150 mètres de diamètres à la base. Elle était d’un brun rougeâtre tirant sur le violet avec des parties grises et blanches. La nuit, on la voyait couverte d’un réseau de lignes incandescente et souvent un point lumineux apparaissait à son extrémité. A mesure qu’elle montait, de gros blocs de lave se détachant de son sommet allaient s’écraser dans le cratère. Mais la croissance était si rapide que l’aiguille continuait tout de même de grandir. Fin novembre, elle atteignait 240 mètres et, sept mois plus tard, elle culminait à 310 mètres au-dessus de la gueule du volcan. Sa hauteur dépassait celle de la tour Eiffel et son volume celui de la Grande Pyramide d’Egypte. Aucun géologue n’avait jamais vu avant cela pareil phénomène, et rares étaient ceux qui y auraient cru s’il ne s’était pas produit sous leurs yeux.

L’aiguille, évidemment trop instable pour durer, finit par s’écrouler en septembre 1903 ; mais en attendant, comme l’a écrit Angelo Heilprin, ce grand obélisque était resté debout tel « un monument élevé par la nature à la mémoire des 30.000 morts gisant en bas dans la ville silencieuse ».

Protrusion de 300 mètres de hauteur au sommet du volcan

(Photographie A. Lacroix – 15 mars 1903)

Lacroix rapporta de ces voyages de nombreuses et minutieuses observations qui lui permirent de décrire pour la première fois un type d'éruption volcanique jusqu'alors inconnu, celui des Nuées Ardentes. Il assista en direct à une réplique d’éruption qu'il photographia en détail sur plaques et étudia la formation des aiguilles andésitiques si caractéristiques des éruptions peléennes. Il collecta de nombreux objets de la vie quotidienne en métal ou en verre dans les ruines de Saint-Pierre. Il put ainsi déterminer avec précision la température atteinte au cœur de la Nuée Ardente. Cette mission « d'expertise », pour reprendre le vocabulaire actuel, lui valu son fauteuil à l'Académie des sciences - dans la section minéralogie - le 11 janvier 1904. Par la suite, il assista à d'autres éruptions volcaniques (1906, Vésuve; 1908, Etna). Il visita jusqu'en 1929, date de son dernier voyage, la plupart des grandes régions volcaniques du Monde (Antilles, La Réunion, Somalie, Japon, Chine, Indonésie). N'ayant pas eu les moyens matériels nécessaires pour développer un laboratoire expérimental, il considéra les volcans comme autant de laboratoires naturels qui l'aidèrent à résoudre nombre de problèmes tels que les effets chimiques et minéralogiques des laves sur les roches qu'elles englobent accidentellement (les enclaves) ou l'action des éléments volatils dans la genèse des minéraux des cavités volcaniques, en particulier du quartz.

Saint-Pierre avant (en haut) et après (en bas) l’éruption du 8 mai 1902

Sur la photographie du bas on remarquera la protrusion sommitale.

Luc Vandenberghe.